板に太い丸棒を通したい。棚の背板に電源プラグを通す穴をあけたい。引き出しに指をかける持ち手の穴をあけたい。さらには、ドアノブやスピーカーコーンの取りつけ穴をあけたいなど、ときどき必要になる大きい穴あけの作業には、ホールソーを使うのがオススメです。あまり聞き覚えのない工具だと思いますが、知っておくととても便利。代表的な種類と基本的な使い方を紹介するので、機会があったらぜひ試してみてください。

木工ホールソーとは

ホールソーは、ドライバードリルや電気ドリルに取りつけて、木材に穴をあける切削ビットです。ドリルビットがらせん状の刃で木材を掘るのに対して、ホールソーはギザギザがついた円形のノコギリ刃で円の外周を切削して木材を切り抜きます。

製品によって穴あけができる深さは違いますが、浅いものでも20mm、深いものは50mmほどまで対応しています。大きいサイズになると直径200mmの穴あけができる製品もあり、ジグソーや糸のこでは難しい大きいまん丸の穴を、短時間できれいにあけられます。

木工ホールソーの使い方

ホールソーのなかでもDIYでの使用にオススメなのが、複数のサイズのノコギリ刃がセットになっているタイプ。刃のセットのし方から、ドライバードリルでの穴のあけ方まで、基本的な使い方を説明します。

◆ 刃のサイズを選ぶ

今回、使用するのは7種類のノコギリ刃がセットになっている製品。そのなかから希望に近いサイズを選んで、ベースに固定します。

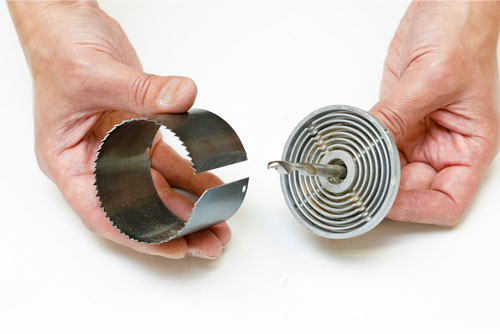

◆ 刃を固定する

ベースに差し込まれている2本のピンをマイナスドライバーで緩めて抜き、ピンを通す穴の位置を合わせながら刃をベースの溝にセットします。外しておいたピンを元に戻して、マイナスドライバーでしっかり締めつけます。

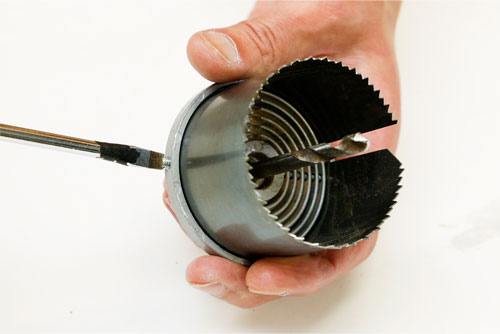

◆ ドライバードリルに取りつける

ドライバードリルの先端に、ホールソーの軸をまっすぐに差し込み、チャックを締めつけてしっかり固定します。パッケージの注意書きに最高回転数の記載があるので、その数値に適合した電動工具を使用しましょう。また、インパクトドライバーを使う場合は、対応した専用のホールソーが必要です。

◆ 穴をあける

穴をあけたい板の下に捨て板を敷いてクランプで固定し、穴の中心にセンターのガイドドリルを合わせてスイッチを引きます。ノコギリ刃が木材に接したからといって強く押しすぎると、刃を傷めます。少しずつ削っていく感覚で進めましょう。堅い木材や厚い木材に穴をあけるときは、モーターが過熱しないように1分程度を目安に休ませてください。

◆ 穴あけの完了

穴が貫通したらホールソーを引き抜きます。木材が刃にはまってしまったら、ドライバーなどでこじって外してください。

木工ホールソーの種類

おおまかにホールソーと呼ばれる切削ビットには、いくつかの種類があります。それぞれ切削の方法や特長が異なるので、作業に合わせて最適なタイプを選びましょう。

◆ ホールソー(写真右側の2つ)

リング状のノコギリ刃で木材を円状に切削します。先に紹介した刃を交換して使えるセットタイプのほか、より耐久性の高い単サイズのものがあります。いろいろな用途で使いたいDIYにはセットが便利ですが、同じ用途で1サイズを繰り返し使う必要があるなら、単サイズのものを選ぶと良いでしょう。どちらも、購入時には穴あけ可能なサイズ(直径)と深さを確認してください。

◆ ボアビット(写真左端)

穴の外周部を削るノコギリ刃と内側を削るカッター刃が一体になった切削ビットです。貫通穴はもちろん、止め穴や斜め穴などの穴あけ加工もできます。

◆ 自在錐/サークルカッター(写真左から2番目)

ホールソーは刃のサイズにある大きさの穴しかあけられませんが、自在錐は刃の位置を自由に調整して希望のサイズにピッタリの穴をあけることができます。写真の1枚刃のほか、2枚刃のタイプもあります。

木材に対して垂直に保たないと、板に刃が食いついて予想外の挙動を起こす危険があります。使いこなすために経験が必要なビットです。

まとめ

大径の穴をきれいな円形にあけられるホールソーを持っていると、ドライバードリルの用途はさらに広がります。通常のドリルビットしか使ったことがなかったところで、簡単に大きい穴をあけられると感動しますよ。ボール盤やドリルスタンドを利用すれば、より高い精度での加工もできます。高速回転で使う切削工具なので、使用時はくれぐれもご注意を。対応している工具の種類や回転数、板厚を確認して、用途に適したものを安全に使って木工を楽しんでください。