棚やテーブル、イスなどの家具類から、ウッドデッキやバーゴラといったエクステリアまで、木工製作になくてはならないのが木材です。なかでも、天然の木を製材しただけの無垢材は、木の風合いをいかした作品づくりに欠かせません。ただ、天然材ゆえにクセがあるにも事実です。ここでは無垢材を使いこなすために知っておきたい基本的な特性、購入時の注意点などを解説します。

木材の基礎知識

一本の木から切り出された天然の木材(無垢材)は角材や板材に製材されて店頭にならびます。実は同じ種類の木であっても、製材するときに切り出した部位や木目の入り方によって、木材としての性質は異なります。次に説明するような無垢材に共通する性質を、扱いの参考にしてください。

●板目(いため)と柾目(まさめ)木の断面を見て、年輪に対してほぼ直角に取った場合を柾目、年輪に接するように取った場合を板目と呼びます。柾目は木目が平行に入り、板目に比べて反りや割れが少ないのが特徴です。

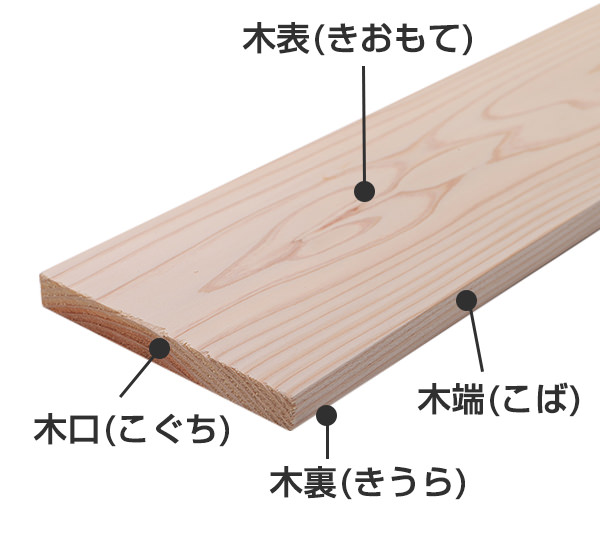

●木表と木裏木材の樹皮側を「木表」、中心に近い側を「木裏」、また年輪の見える切り口を「木口(こぐち)」、側面を「木端(こば)」と呼びます。板目の木材ではとくに、収縮すると木表側に反る性質があるので、作品づくりのときは木表、木裏を意識して使いましょう。

木材購入時の注意点

無垢材には多少の傷みや反りはつきもので、必ずしも均質ではありません。ただ、作品の仕上がりにも関わるので、購入時には一本一本をよくチェックしましょう。

●木材のチェックポイント・反り:とくに長い木材を使う場合は、反りの少ないものを選びましょう。

・キズ、割れ:割れはさらに大きくなることがあるので要注意です。

・節:まわりが黒くなっていたり、ヒビが入っている節は、死に節といい抜け落ちる恐れがあります。

・乾燥具合:触れると湿り気を感じるなど乾燥が不十分な木材は、乾燥が進んでから反りが出ることがあります。

ツーバイ材とは

アメリカの住宅建築で使われている規格材のことで、寸法のインチサイズをもとに「2×4(ツーバイフォー)材」と呼ばれています。木肌が滑らかに加工され、角が面取りされているのが一般的です。加工がしやすく、入手もしやすいため、DIYで人気の木材です。屋内用としては、スプルース、パイン、ファーを総称したSPFやホワイトウッドが、屋外用としてはウエスタンレッドシダーや防腐剤注入加工済みSPFなどの種類があります。

木口の厚さが2インチ、幅が4インチの2x4材は、棚の柱、テーブルの脚、ガーデン家具などによく使われます。

木口の厚さが1インチの1x(ワンバイ)材は、棚板や箱の部材として使われることが多いです。

おもな無垢材の種類と特徴

無垢材は樹種によって色合いや木目、硬さなどが異なります。大きくわけると、スギやヒノキなどの針葉樹は材質がやわらかくて軽く、ケヤキなどの広葉樹は堅く、耐久性が高いという特徴があります。針葉樹のほうが、より加工しやすく初心者向けといえます。

●スギ木目は鮮明でまっすぐに通っています。材質は柔らかいため加工性は良好です。特有の香りがあります。

●ヒノキ木肌は緻密で、特有の香りと美しい光沢があり、加工性も良好です。耐湿、耐水性が高く、保存性にも優れています。

●サーモウッド特殊な高熱乾燥処理をすることで、薬剤を使わずに耐久性を高めた、安全で環境に優しい木材です。スギやパインなどの樹種が、ウッドデッキなどの屋外用途で使えます。湿気や水分の影響を受けにくく、寸法の変化や、曲がり、反り、割れなどが発生しにくいのも特長です。

まとめ

合板や集成材の種類やサイズが増え、加工材がDIYでもよく利用されるようになりました。一方で、自然の木目をいかしたい家具やアンティーク風に仕上げたい作品では、無垢材も根強い人気があります。国産材のスギやヒノキ、外国産輸入材のSPF材などは、価格が手ごろで加工性もよく、初心者にも扱いやすい無垢材です。もっこうにチャレンジする段階で、どんどん活用したい木材といえます。